Théorisation et création du binaural

La première apparition du concept de son « binaural » remonte à 1839 par l’allemand Heinrich Wilhelm Dove. Il a mis en évidence que lorsque deux sons, avec une fréquence légèrement différente, sont diffusés séparément dans chaque oreille, le cerveau perçoit alors un battement dont la fréquence est égale à la différence entre les deux. Bien que cela soit une expérimentation sur le son « binaural », Dove a utilisé ce phénomène afin d’enrichir la musique, afin d’obtenir des battements supplémentaires. C’est pour cela que le terme de « battements binauraux » est resté pour parler de ce genre de son binaural. En 1881, l’ingénieur français Clément Ader expérimente le son « binaural » grâce au Théâtrophone, un appareil qui permettait d’écouter les représentations de l’opéra de Paris à distance. Ce n’est qu’à partir de 1933 que l’entreprise AT&T (American Telephone and Telegraph Company) présente au « Chicago World Fair » la première tête binaurale « Oscar ». Ce sera finalement en 1972 que Neumann sortira sa tête KU-80, qui deviendra par la suite la KU-81 et la KU-100 encore utilisées aujourd’hui.

Aujourd’hui, le « battement binaural » ne sert que dans la méditation et le « binaural » de Ader ne signifiait que du son qui n’était pas monophonique (binaural → « deux oreilles », deux canaux). Seule la définition du son binaural en tant que technique de spatialisation sonore n’est restée et ce mémoire a pour but de traiter de cela.

Fonctionnement du binaural

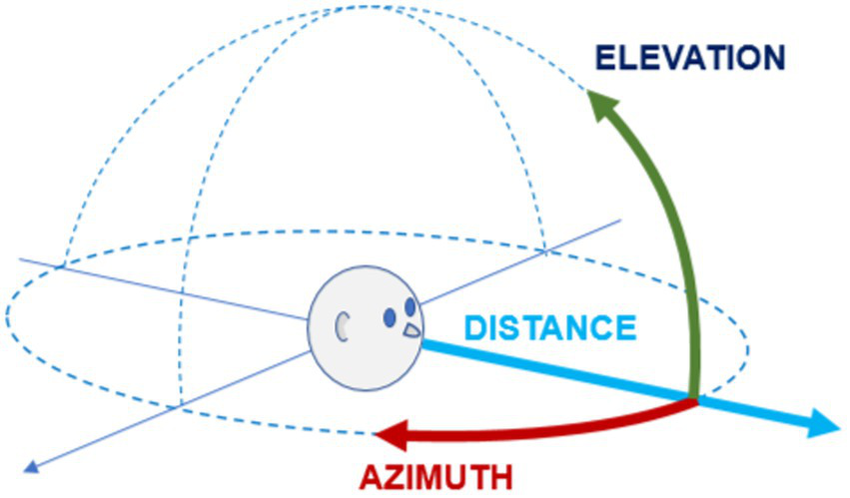

Le binaural se base sur trois principes de différences interaurales. Il y a d’abord la Différence Interaurale de Temps ou ITD. L’ITD est le délai que met un son à arriver à une oreille, puis à l’autre. Le délai peut durer de 10µs à 600µs (0.6ms) selon l’azimut de la source sonore par rapport aux oreilles. Les fréquences les plus utiles sont principalement inférieures à 1.5 kHz car au-delà, la longueur d’onde devient plus petite que la distance interaurale. Ensuite, l’IPD est la différence de phase entre les deux oreilles. L’IPD est liée à l’ITD. Finalement, l’ILD est la différence d’intensité du signal sonore entre les deux oreilles. Cette différence est efficace à partir de 1.5-2 kHz et il peut y avoir une différence maximum de 20 dB SPL pour des fréquences supérieures à 5 kHz en azimut de ±90°.

En plus de ces trois principes physiques, il existe des paramètres physionomiques. La forme de la tête, des oreilles, des épaules sont des éléments qui changent la réflexion des ondes sonores à l’entrée des oreilles. Cela induit donc des changements d’intensité, de fréquences dans le spectre qui aident à la localisation des sons. De plus, les micromouvements de la tête permettent de plus facilement détecter l’origine d’un son. Tous ces paramètres, à l’exception des mouvements de tête, se retrouvent dans une fonction de transfert relative à la tête ou HRTF. Ces HRTF sont à la fois utiles pour la captation du son, mais aussi pour sa restitution ; elles permettent d’adapter la perception du binaural pour chaque personne, mais cela permet également de pouvoir écouter des programmes multicanaux au casque grâce au downmix. Il existe 3 méthodes afin d’acquérir ces HRTF. La première consiste à utiliser une tête binaurale placée dans une chambre anéchoïque et d’émettre une série plus ou moins importantes d’impulsions sonores tout autour de la tête. La seconde méthode est similaire à la précédente mais consiste à placer un humain avec des microphones intra-auriculaires à la place de la tête. Cette approche est toutefois moins facile à standardiser étant donné que chaque personne a un HRTF naturel différent. Enfin, la troisième méthode consiste à faire des modélisations 3D basées sur des mesures anatomiques ou des scans. Certaines entreprises comme Embody, Sony ou encore Apple permettent donc de créer des HRTF « sur mesure » avec une simple vidéo d’une personne. Bien que les HRTF soient assez efficaces, il reste tout de même certaines zones d’incertitude de localisation du son1 . Sur l’axe azimut, l’incertitude est d’environ 7 ° en frontal, 11 ° en arrière et 20 ° en latéral. De plus, l’élévation entre 20 et 40 ° est elle aussi difficile à localiser.

La Carte Postale Sonore

Les premières traces d’une carte postale sonore remontent au début du XXe siècle. Le Phonopostal est donc breveté en 1905 par Brocherioux, Marotte et Tochon. Le principe était d’inscrire un message sonore sur la carte postale appelée « sonorine ». Bien que l’idée ait été novatrice pour l’époque, le besoin d’avoir un appareil spécifique pour lire la carte a contribué à l’échec commercial du Phonopostal. C’est à partir des années 1920 que certaines cartes postales intégrant des disques vinyles miniatures furent produites. Les disques permettaient de pouvoir écouter de la musique ou des messages vocaux enregistrés directement dessus. Ce type de carte postale a été popularisé dans les années 1950 par Phonoscope. Aujourd’hui, grâce au streaming, la carte postale a su devenir un format narratif immersif. France Culture ou ARTE Radio proposent des cartes postales sonores permettant de voyager le temps du programme. Il est difficile d’estimer la part de marché que représentent les cartes postales sonores car aucune donnée n’existe. Cependant, leur popularité croissante est évidente à la vue de la place qui leur est donnée sur les plateformes de streaming. Ce format plaît notamment pour son immersion, ce qui induit un engagement auprès des auditeurs.